El 11 de junio se celebraban las Matralia, fiesta reservada a las matronas, en honor de Mater Matuta. Ovidio (Fasti, VI, 475)

Acudid, buenas matronas-las Matralia son vuestra festividad-y ofrendad dorados pasteles a la diosa tebana.

La diosa Mater Matuta era la diosa de la Aurora que fue asimilada a la diosa griega Ino lo que permitió justificar algunos detalles rituales de la fiesta. Así pues ¿quién era Ino? en la mitología griega Ino, tras la muerte de su hermana Sémele, hizo de madre para Dionisos pero Hera la enloqueció hasta el punto que mató a su propio hijo Melicerte. Vuelta de su locura se arrojó al mar con el cadáver de su hijo y los dioses apiadándose los divinizaron: Ovidio (Fasti, VI, 524 y ss)

Los griegos te llamarán Leucotea; nosotros, Matuta. Bajo la jurisdicción de tu hijo, estarán todos los puertos: nosotros lo llamaremos Portunus, mientras que en su lengua de origen será Palemón.

Conocemos los

ritos básicos en esta enigmática ceremonia festiva:

I. Las matronas hacían entrar en el templo a una esclava, cuyo acceso estaba prohibido normalmente y la golpeaban y abofeteban.

II. Después las matronas tomaban en sus brazos a los hijos de sus hermanas y los acunaban pidiendo a la diosa que los proteja.

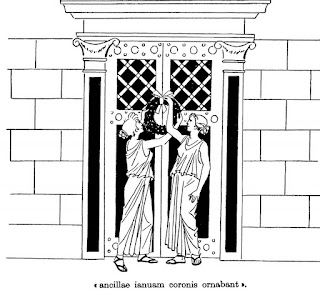

III. Se entregaban a la diosa unos pasteles tostados y las matronas univirae podían coronar la estatua de la diosa con flores.

Los argumentos que nos dan Ovidio (

Fasti VI) y Plutarco (

Cuestiones romanas 16, y 17) sobre estos rituales son:

1. ¿Por qué no estaba permitida la entrada a las esclavas?

Ovidio y Plutarco nos cuentan que no permite el acceso de esclavas porque la diosa las odia ya que su esposo Atamante le fue infiel con una esclava. Sin embargo no aclaran si es golpeada por el mismo motivo, el odio de la diosa, o por otra razón.

2. ¿Por qué son las tías las que ruegan por sus sobrinos y no las madres?. Para Ovidio la diosa no fue una madre feliz y de la misma manera que ella fue más beneficiosa para sus sobrinos, en la fiesta de Mater Matuta es más adecuado que otra mujer, no la madre, eleve las plegarias para protección de los niños.

Plutarco redunda en esta explicación y añade otra posibilidad más, desarrollar el afecto familiar.

¿Tal vez porque Ino amó entrañablemente a su hermana, la crianza de cuyo hijo corrió a su cargo, en tanto que fue desdichada respecto a sus propios retoños?

¿O se trata, además, de una laudable y buena, cuya finalidad es ahondar lo más posible el afecto entre los miembros de la familia?

3. ¿Por qué se le entregaban pasteles tostados? Ovidio es quien nos da respuesta:

Ino fue acogida por Carmenta que le ofreció comida, en concreto...

La sacerdotisa de Tegea con sus propias manos confeccionó a toda prisa unos pasteles que puso al punto en el fuego. Aún hoy en día esos pastelillos le resultan gratos a la diosa en las fiesta de las Matralia: una atención rústica le fue más agradable que cualquier otro refinamiento culinario.

Estos pasteles se llamaban

testuacia según nos informa Varrón De lingua Latina V, 106:

testuacium porque se cocía en un vaso de arcilla calentado, como aún hacen hoy en día las matronas en la fiesta de las Matralia

La interpretación de mito es complicada y ya en los autores clásicos encontramos apreciaciones distintas incluso sobre la naturaleza de la diosa:

Para otros la etimología es diferente y relacionan Matuta con el adjetivo manus "bueno", como el adjetivo maturus... Matuta sería la Buena Diosa que hace crecer a los niños. Por eso Festo justifica su nombre: Mater Matutam antiqui ob bonitatem appellabant. Desde este punto de vista Matuta llegaría a ser posteriormente diosa de la Aurora, pero no es un primera naturaleza.

G. Dumezil propone una interpretación que da respuesta a los misteriosos rituales de la fiesta de las Matralia pues éstos serían una puesta en escena del mito de la Aurora según la mitología védica, en la que

Ushás, diosa de la aurora cuida a su sobrino el Sol, hijo de la Noche para que pueda llegar a la madurez.

Si observamos la fiesta bajo esta nueva perspectiva tenemos que:

-las matronas

golpean a las tinieblas, representadas por una esclava, ya que impiden la llegada del Sol

-después imitan el papel de la diosa que cuida del Sol, al acunar ellas a los hijos de sus hermanas. El objetivo es animar a la diosa a cumplir con su función ante la proximidad al solsticio de verano a partir del que los días comienzan a disminuir, igual que Angerona vigila su peligroso estrechamiento en el solsticio de invierno

El rito invita a la diosa a llevar su protección hacia los niños que las matronas mimaban ante ella. De esta manera el papel de nodriza divina que tenía para su sobrino, era el que debía asumir hacia los sobrinos humanos de las celebrantes.

Hay una

pervivencia en época imperial de la sustitución la madre por la tía o la abuela materna en la ceremonia del

dies lustricus que nos cuenta Persio en

Sátiras II , 3138

Mira cómo una abuela o una tía materna llena de supersticiones levanta de su cuna a un niño y

con el dedo infame y saliva lustral empieza por purificarle la frente y los húmedos labios, pues es

experta en conjuros contra el aojamiento. Luego sacude al lactante con sus manos, y su voto

ferviente osa empujar la frágil esperanza hacia los latifundios de Licino y los grandes palacios de

Craso: «Que el rey y la reina le deseen como yerno, que las jóvenes se lo arrebaten, que allí donde

haya pisado nazcan rosas».

Las acciones apotropaicas y de protección de la tía recuerdan los ritos de las

Matralia:

-La imposición de

la saliva lustral contra el mal de ojo equivaldría al castigo físico que se impone a la esclava que simboliza las tinieblas, a las que hay que eliminar pues ellas pueden impedir el nacimiento del Sol.

-Acunan al recién nacido y hacen ruegos a los dioses por su felicidad a igual que en las

Matralia.

Esta

pervivencia llega a nuestros días a través del bautismo en el que la madrina representa a la madre llevando al bebé en sus brazos en la imposición del agua bautismal purificadora y la realización de las plegarias durante la ceremonia.

Así pues, recordadlo...!el 11 de junio es el día de la fiesta de las tías y sobrinos!!

Salutem plurimam